100 fallecidos aproximadamente.

500 heridos aproximadamente.

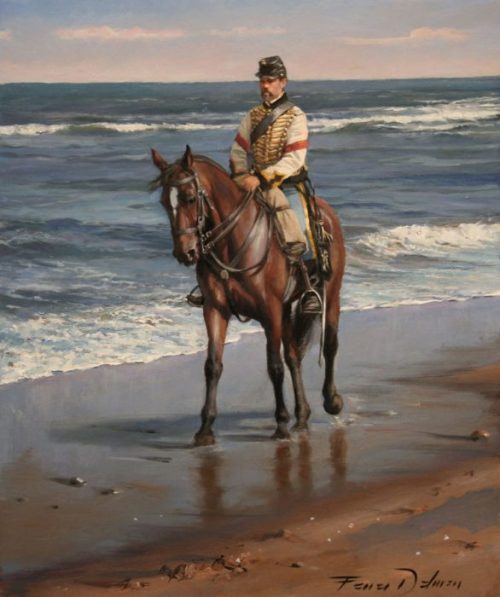

Pedro Mur, el cabo de Húsares que pinto Dalmau.

El 28 de diciembre de 1833 nacía en Castejón del Puente (Huesca), Pedro Mur y Escalona. Ingresó como soldado el 6 de junio de 1854. Tras el periodo de instrucción fue destinado al 14º de Cazadores con base en Zaragoza. En marzo de 1855 fue trasladado a Zuera, muy cerca de Zaragoza, pero desertó pocos días después. Cuando se le encontró se le condenó a volver a cumplir servicio militar desde ese mismo día, ocurría esto el 28 de marzo de 1855.

El 15 de julio pasó destinado al Regimiento de Húsares de la Princesa, con base en Alcalá de Henares, en donde será ascendido a Cabo de Caballería tras unos meses de buen comportamiento, en diciembre de 1856.

La batalla de Tetuán de María Fortuny sobre 1862.

Museo Nacional de Arte de Cataluña.

Organizando a finales de 1859 los batallones para el Ejército Expedicionario de África, se integra su escuadrón en el Segundo Cuerpo Expedicionario, bajo el bastón del General Juan de Zabala, entonces director general del Arma de Caballería. El vapor «General Álava» sería el encargado de llevarlos a la costa norteafricana. Mientras todo esto sucedía y nuestro cabo de húsares se dirigía a su nuevo destino, tropas del Sultán de Marruecos atacaron las fortificaciones que protegían la ciudad española de Ceuta causando numerosos daños.

Tras las agresiones, el Gobierno español respondió concentrando en Algeciras, Málaga y Cádiz un ejército de 40.000 hombres, repartidos en cuatro Cuerpos, encomendados al mando de los Tenientes Generales Prim, Ecagüe, el propio Zabala y Ros de Olano, más una División de Caballería regida por don Félix Alcalá Galiano y una flota de la Armada de catorce unidades, actuando como general en jefe O’Donnell.

Fin de la Batalla.

Augusto Ferrer Dalmau.

El 5 de septiembre de 1859 se envió una nota exigiendo al Sultán Abd ar-Rahmán ibn Hisham el pago y reparación de lo dañado en menos de 10 días. El día 9 murió dicho Sultán y su hijo, y sucesor, Mohamed IV tuvo pretexto justificado para pedir una ampliación del plazo, que incumplió, por lo que se produjo el inicio de las hostilidades el 22 de octubre de 1859. Las tropas españolas pudieron alejar al enemigo de Ceuta, a costas de fuertes bajas, quedando a cargo de la defensa del nuevo perímetro de la ciudad al ejército al mando del general Echagüe.

España se había hartado de las agresiones de Marruecos a sus ciudades y se fijó como objetivo Tetuán. El 1º de enero de 1860 con el general Prim en la vanguardia, se adentró el ejército español por el Valle de los Castillejos (paralelo a la costa). Maniobra imprudente ya que fueron hostilizados por una avalancha desde el flanco derecho de soldados enemigos.

El cabo D. Pedro Mur arrebata el estandarte de la caballería marroquí.

Prim, ante la ofensiva en Castillejos, ordena a los húsares cargar contra las tropas del sultán, entre los que se encontraba nuestro protagonista. La carga es brutal y hace retroceder hasta el fondo del valle al enemigo. Pero no los hace huir. Siguen el ataque. Los artilleros de vanguardia son los más castigados, la infantería arroja sus mochilas para ir más ligeros y cargan a bayoneta, el combate es duro.

El batallón de Córdoba está cediendo. El mortífero fuego de los innumerables enemigos hace flaquear la moral. Los jefes conducen a los soldados al frente, muchos caen atravesados a balazos. El general de Reus, dando ejemplo, conduce al regimiento de Córdoba a la carga, pero tuvieron que retirarse de nuevo.

Con la bandera desplegada al viento, seguido por la infantería, se lanza con su caballo sobre el enemigo. Los soldados ya no flaquean, el combate es cuerpo á cuerpo y al arma blanca. Las cornetas tocan ataque, los enemigos gritan pero acaban por ser ellos los que se aterran y por fin ceden el terreno. En ese momento aparecen las fuerzas de Zabala.

Se produce entonces el episodio por el que es recordado el cabo de húsares Pedro Mur y Escalona, que se arroja en veloz persecución de un abanderado enemigo al que logra dar alcance y derribar de una estocada. Se hace así con una bandera marroquí en campo enemigo. Bajo intenso fuego de bala de espingarda huye al galope hacia su regimiento, pues se había internado en aquella zona hostil sin darse cuenta. La acción, contemplada por nuestros soldados en avance, levantó ánimos y animó aquella batalla hasta llevarla a la victoria.

Tras el combate, y una vez instalado el campamento, los valientes escuadrones españoles recogieron a sus heridos y se dispusieron a descansar tras un duro día. El cabo Pedro Mur recibió la orden de presentarse en la tienda del general en jefe, a la que acudió acompañado del teniente don Pedro Aldama y del capitán Alejandro Yaquetot.

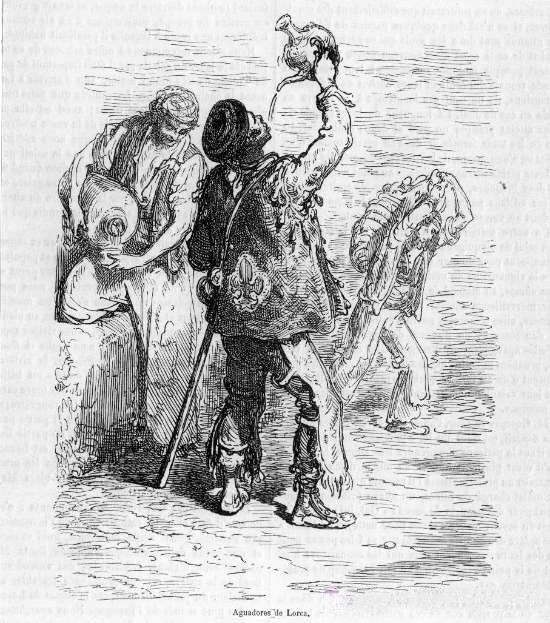

Bandera Marroquí.

Al entrar en la tienda fueron recibidos por el General en persona, los saludó con efusividad e invitó a que tomaran asiento. Pero antes de sentarse, el cabo Pedro Mur le presentó la bandera que había arrebatado al enemigo. Leopoldo O’Donnell la recogió con mucho interés, la miró con detenimiento y sin poder dejar de sonreír, levantó la mirada.

Pedro Mur continuó el resto de la campaña de forma destacada, saliendo victorioso de todas las batallas, incluida la famosa batalla de Wad-Ras que trajo la paz a las plazas africanas españolas y la consecución efectiva de Santa Cruz del Mar Pequeña, además de la ocupación de Tetuán.

Tras su regreso a la península en abril de 1860 pasa por diferentes puestos, como el de «Correo de Orden de la Real Caballeriza de La Reina«, puesto que ocupó por 8 años. Luego sería ascendido a Teniente del Cuerpo de Inválidos debido a su delicada salud, llegando a Comandante. El 16 de noviembre de 1905 se concedía a Pedro Mur y Escalona el empleo de Teniente Coronel del Cuerpo de Inválidos. Su fallecimiento se produjo en 18 de diciembre de 1910.

Información extraída de este enlace: https://elretohistorico.com/pedro-mur/